於 2006 年由日本京都大學山中伸彌教授團隊所開發的誘導性多能幹細胞 (iPSCs) 技術,是首次成功讓已經分化成熟的體細胞 (somatic cells),可以重新回到近似胚胎幹細胞狀態,並具有分化為近乎人體所有細胞類型的多能性 (pluripotency) 能力的一項劃時代的突破。此項成果也於 2012 年獲得了諾貝爾生理醫學獎的殊榮。經歷過去十數年的技術開發與演進,iPS 細胞技術已經於建立體外疾病模型、藥物篩選、再生醫療與細胞療法的開發等諸多研究領域有了豐碩的成果。近年也有許多臨床試驗和相關藥物療法的開發有望投入臨床應用。然而因為現有技術與製造成本上的限制,離真正成為能普及於大眾可負擔的療法還有不少難題有待克服。而次世代 iPS 細胞的開發,便算是 iPS 細胞技術進入下一階段,在未來幾年的重要發展方向之一。

過去最早開發的第一代人類 iPS 細胞重新編程技術 (reprogramming),可以產出對應胚胎著床後 (post-implantation) 階段的 Primed 型多能幹細胞 (Primed pluripotent stem cells),但存在誘導效率差、細胞分化具有特定細胞類型傾向的偏差等問題,要確立安全有效且可用的細胞需要耗費不少時間與資源,也使得研究或臨床應用的開發成本難以降低。

近年發起稱為「次世代 iPS 細胞 (iPS 2.0)」技術的開發,除了朝向降低製造成本、自動化生產、建立自體 iPS 細胞等技術推進以外,在生物研究上的其中一個發展方向是轉為使用能產出對應於更早期的發育階段,即胚胎著床前 (pre-implantation) 的 Naive 型多能幹細胞 (Naive pluripotent stem cells) 的重編程方式。近年的研究發現,對應胚胎早期發育階段會經歷的表觀遺傳學重置 (epigenetic reset) 的現象,在體外誘導細胞重編程 (reprogramming) 過程中跨到 Naive 階段也會經歷表觀遺傳重構 (epigenomic reconfiguration),可能也有助於清除來源體細胞的表觀遺傳記憶 (somatic cell epigenetic memory) 和減低表觀遺傳的異常 (epigenetic aberrations)。而 Naive 型的多能性幹細胞也因對應更早期的發育階段,被認為有更完整的分化能力和較低的分化偏好。近年也應用於研究胚胎早期發育、建立體外胚胎模型、分化胚胎外組織等研究應用上。

2023 年一篇發表於 Nature 雜誌的研究,開發了一種稱為 transient-naive-treatment (TNT) reprogramming 的技術,算是近期此領域內重要的一個研究成果 [1]。研究發現藉由部分轉化到 naive 狀態再轉換回 primed 狀態,除了可以去除表觀遺傳記憶,也可以減少在重編程過程中產生額外的異常。結果也顯示經過 TNT 技術轉化處理的細胞,在功能與分子層面上都能更接近體內胚胎幹細胞的狀態。iPS 細胞可以更精準的分化到目標的細胞類型,且經過 TNT 技術轉化修正細胞的表觀遺傳記憶與異常,在長期而言可能比舊有技術產生的 iPS 細胞來的更加安全穩定。研究團隊也期望此項技術有機會成為未來 iPS 細胞應用的一項新標準。

(TNT: transient-naive-treatment, NTP: naive-to-primed)

圖片來源:https://doi.org/10.1038/s41586-023-06424-7

研究論文:

- Buckberry, S. et al. Transient naive reprogramming corrects hiPS cells functionally and epigenetically. Nature (2023)

https://doi.org/10.1038/s41586-023-06424-7

英文研究報導:

A way to wipe a cell’s memory

Nature RESEARCH BRIEFINGS 16 August 2023

https://doi.org/10.1038/d41586-023-02381-3

相關日文報導:

京大研所長らに聞く – 次世代「iPS」で最新医療

読売新聞社 2024/02/16

https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/feature/CO049294/20240215-OYTAT50012

次世代iPS細胞開発…京大iPS細胞研が3年内に試作品

ニュースイッチ 2023/11/09

https://newswitch.jp/p/39200

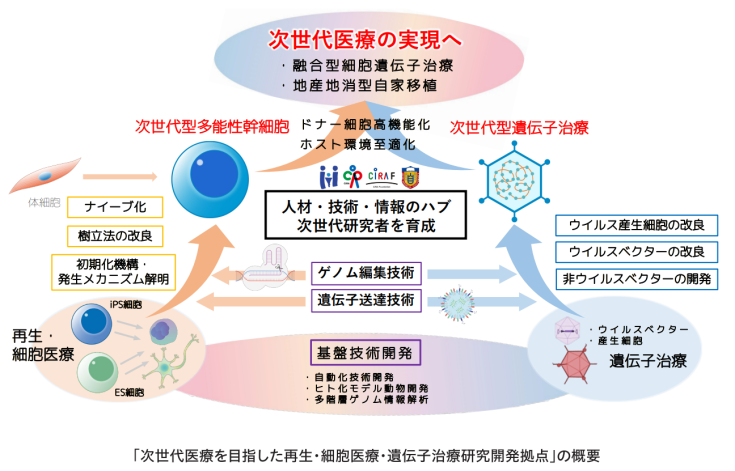

圖片說明:次世代醫療的實現 – 次世代多能性幹細胞與次世代基因治療的整合型發展策略

再生與細胞治療的部分,具體目標為:導入 Naive 化技術、改良細胞建立方法、解析細胞重編程與分化發育的機制。基因治療的部份,則分為:病毒載體生產細胞的改良、病毒載體的改良、非病毒載體的開發。結合自動化技術、人類化模式動物的開發、多體學 (multi-omics) 資料分析的基礎技術開發,再配合基因組編輯技術、基因傳遞技術的整合,期望發展出融合型基因與細胞療法,以及達成在地化生產自體細胞並進行移植,實現次世代醫療的目標。

圖片來源:京都大學 iPS 細胞研究所

https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/pdf/Newsletter_Vol_55.pdf

—

延伸閱讀:

- 細胞治療的彈藥庫:臨床級 iPS 細胞庫的建置

(上)-HLA 同型合子 iPSCs:https://wp.me/pel48R-88

(中) – HLA 基因體編輯 iPSCs:https://wp.me/pel48R-a2

(下) – 個人化自體 iPSCs:https://wp.me/pel48R-b6 - 表觀遺傳重置– 胚胎如何抹除父母的記憶並保留細胞的全能性?

中央研究院 周報 第1604期

陳柏仰助研究員、徐翡曼小姐(植物暨微生物學研究所)

https://paoyang.ipmb.sinica.edu.tw/downloads/AA_13115.pdf

撰文|藍冠鈞 (京都大學 醫學研究科 醫學專攻 博士班)

發表留言